キーワードから探す

カテゴリから探す すべてのカテゴリを見る

原薬・添加剤・中間体

製造機械・装置

物流・輸送

プロセス測定・検査

ラボ用測定・分析

滅菌・クリーン

供給・搬送

プラント・設備

包装関連

受託サービス

バイオ(抗体)医薬品

ITソリューション

コンサルティング・翻訳・その他

WEB展示場に出展中の企業・製品情報

注目の出展製品 すべての製品を見る

WEB展示場 出展企業 すべての企業を見る

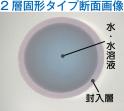

【AD】可食性カプセルの常識を変え、 高付加価値製品創出のキーとなる技術が誕生

ソフトカプセルのパイオニアである富士カプセルが、これまで困難とされてきた水・水溶液・親水性成分を、安定的に封入できるシームレスカプセルの開発に成功した。可食性カプセルの常識を変える新技術「ウォーター ...続き 2026/01/26

【AD】多様化する再生医療CDMOの製造課題を “デジタル基盤”で解決

2025年11月18〜19日、PDA Cell & Gene Pharmaceutical Products Conference(細胞及び遺伝子医薬討論会/以下、討論会)が東京で開催された。3回目 ...続き 2026/01/28

【AD】mRNA-LNPのスピーディーな開発を支える ワンストップCDMO体制

mRNA-LNP製剤の開発は急速に広がっている。一方で、mRNAの設計からLNP処方探索、治験薬製造、商用スケールまでを一貫して担えるCDMOは多くない。富士フイルム富山化学は、富士フイルムグループ ...続き 2026/02/02

【AD】開発スピード向上へ“データ駆動型の研究開発”へ転換 第一三共、CMC研究におけるDXの基盤にLIMS「LabWare」を導入

第一三共は、中期経営計画の重点テーマとしてDX推進を掲げ、創薬から臨床開発、サプライチェーン、販売・情報提供まで製薬バリューチェーン全体で先進デジタル技術の活用を進めている。その中で、CMC研究機能 ...続き 2026/02/04

最新業界トピック(ニュース記事の閲覧には会員登録【無料】が必要です。)

- レギュラトリーサイエンス エキスパート研修会 専門コース(第314回) 円滑な製造委受託の支援でPMDAができること 2026/02/18

- 帝人ファーマとあすか製薬、婦人科疾患領域での低分子候補化合物創出で共同研究 AI創薬技術など活用 2026/02/18

- GMP Annex 6「医療用ガスの製造」改訂でコンセプトペーパー EU・PIC/S 2026/02/17

- 直感とサイエンスの日々 トレンドをつくるのは誰か? 2026/02/17

- 製造業者等の問題検知力及び問題解決力の向上に関するワークショップ ナレッジマネジメントを実現する観点からの生成AI活用、考え方を共有 2026/02/16

- 宝HD、タカラバイオの完全子会社化に向け株式公開買い付けを実施 緊密な連携を促進へ 2026/02/16

- アステラス、「Myrbetriq」の特許訴訟でインド2社と和解 ライセンス料等で2.1億ドル受領 2026/02/16