─AD─

製造現場の課題に応える

医薬品のスマート製造をトータルサポート

ケルバー・ジャパン

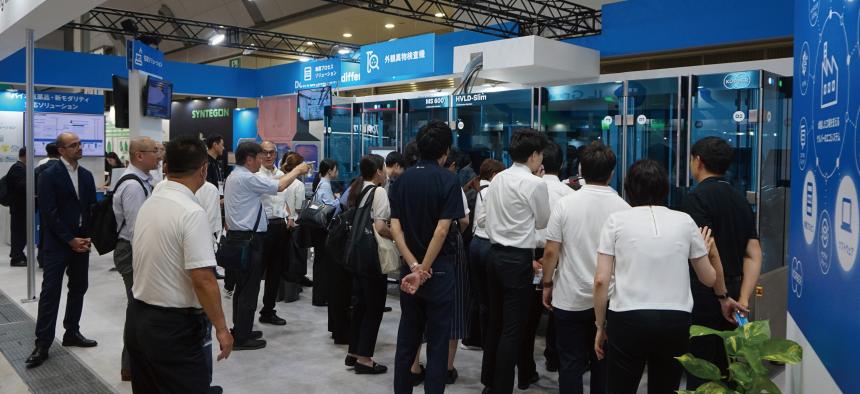

ケルバー・ジャパン株式会社は、2025年7月に東京ビッグサイトで開催された「インターフェックスWeek東京/再生医療EXPO東京」に出展。医薬品のスマート製造を支援する多彩なソリューションを紹介するとともに、ショートプレゼンテーションやデモを行い、来場者の注目を集めた。

また、再生医療CDMO事業を展開する帝人リジェネット株式会社様とともに出展社セミナーで講演を行い、再生医療等製品の製造におけるソリューションを取り上げた。

■良品の誤排除を大幅に減らす

次世代検査機「Seidenader MS シリーズ」

展示ブースには、外観異物検査機「Seidenader MS シリーズ」(写真)のなかから、商用生産向けの標準検査機「MS 600+HVLD Slim」が展示された。

来場者の関心度は高く、セールスマネージャーの山本佳奈氏が同製品を実際に稼働させながらショートプレゼンテーションを行うと多くの人が足を止め、耳を傾けた。

山本氏は、まず、同検査機の注目すべき3つの特長について紹介した。カメラが人の手に触れない位置に完全に収納され、撮影中は一切動かないという点である。これにより、カメラが外側から製品を追従して撮影する従来の構造と比較すると、定期的なキャリブレーションが不要で、清掃やフォーマット変更時の接触リスクもないという利点がある。

2つ目は製品を吸引搬送する構造で、サイドガイドとの接触や製品同士の接触による検査機内での不良の発生を防ぎ、スムーズな搬送により、気泡の発生も最小限に抑える。

3つ目は、高電圧リーク検査モジュール「HVLD Slim」の搭載で、省スペース設計ながら容器を90度横に傾けて高速回転させる機構により、低充填製品や高粘度製品にも対応可能なリーク検査を実現している。

これらに加え、同社が特許をもつ検査技術として「Bubble-X」と「3D検査」の2つを紹介。「Bubble-X」は、従来のカメラでは識別の難しかった気泡と透明異物を、光の屈折率の違いを利用することで正確に識別する技術である。

一方「3D検査」は、ヒアルロン酸などの高粘度製品に対する検査技術で、異物が外側にあると仮定して立体画像を生成し、それを多方向から実画像と重ね合わせることで、容器内側に存在する異物を特定できる仕組みとなっている。

さらに、「Upside Downモジュール」は容器を上下逆さにした状態で検査することで、ストッパーやショルダー、アンプルの先端などに付着した液滴による影響をなくすとともに、高電圧リーク検査の際に容器の内側全体を効率よく濡らすことができるという効果もある。

加えて、グレー判定や不良品とされた製品を自動で再検査する機構や「B.R.AI.N」という自社開発のAIを活用した仕組みも搭載可能で、これにより良品誤排除率(FRR)を最大99.9%削減できるという。

山本氏は最後に、「世界トップシェアを誇る検査機メーカーだからこそ提供できる、技術とノウハウを結集したソリューションです。お客様の現場課題に最適な形で貢献いたします」と発表を締めくくった。

■使いやすく設置もしやすい無菌プロセスソリューション

ブース内には、Franz Ziel 社の急速除染ステーション「RDS(Rapid Decon Station)」の実機も展示された。RDSは、消耗品や器具などを30分以内で迅速に除染し、RTP(Rapid Transfer Port)を介して、アイソレータなどの無菌環境中に投入できる機器である。生産プロセスの実行中に並行してRDS内で除染プロセスを進め、グレードA環境下で物品を保管できるため、生産を中断することなく物品を投入することができる。除染は、独自の触媒技術によって行われ、オートクレーブ滅菌できない物も短時間で除染することが可能となっている。

また、接続されたアイソレータチャンバー内の物品や移送コンテナも同時に除染できるため、洗浄プロセスが簡素化・迅速化されている。

なお、HVACシステムとの接続は不要であり、グレードCまたはDのクリーンルームに独立して設置できる。RTPが付いたRDSのサイドパネルは簡単に交換することができ、さまざまなサイズのRTPに接続できるという汎用性の高さや筐体がコンパクトであるため、限られたスペースにも設置可能であるなど、あらゆる施設に柔軟に導入できる汎用性の高さはRDSの特徴の1つといえるだろう。

■新バージョン「PAS-X MES 3.4」では

操作性と利便性が大幅に向上

同社のブースでは、製造実行システム(MES)である「PAS-X MES」の機能や活用法などを紹介するショートプレゼンテーションが3日間にわたって行われた。

初日には、MESコンサルタントの松田秀栄氏が2025年8月のリリースに先立ち、新バージョンの「PAS-X MES 3.4」の新機能や改良点について紹介した。

松田氏はまず、「PAS-X MES 3.4」は従来のバージョンに比べて操作性が向上したことを挙げ、「完全WebベースのUIとなり、パソコンのほかにタブレットやスマートフォンといったモバイル端末での操作が可能になり、より直感的に操作できるようになりました」と述べた。

また、モバイル端末のカメラによるバーコードスキャンにも対応し、現場での利便性が向上したとした。操作性や利便性が向上したことにより、「記録作業は従来の3倍の速さ、例外レビューは従来の5倍の速さで行えるようになり、日常業務の負担軽減に貢献します」と松田氏は話した。

さらに、WebベースのAIチャットボット支援「PAS-X K.AI」も搭載され、PAS-Xに関する教育やトラブル対応にかかる負担を大幅に削減できるとしたほか、SAP ERPとの連携が強化されたことにも触れ、在庫情報のリアルタイム連携ができるようになったことを紹介した。

なお、連携時のインターフェース構築にかかる作業工数が15%削減され、よりスムーズに連携できるようになったと話した。

そのほか、「PAS-X MES 3.4」では、導入作業およびバージョンアップ作業が自動化され、従来よりも効率的かつ迅速に導入できるようになったことやPAS-Xが一時的に利用できなくなった場合でも、紙で作業を継続することができる仕組みも備えていることなどが紹介された。

デモでは、指図作成から記録作業実行までの一連の流れが示され、スムーズに記録が行えることや正常範囲から外れた値を入力すると色が変わり、例外が発生していることが一目で分かる点などが紹介された。

松田氏は「今回、紹介しきれなかった細かい機能も多く追加され、そうした機能のアップデートの積み重ねで、全体的に効率が向上しています」と締めくくった。

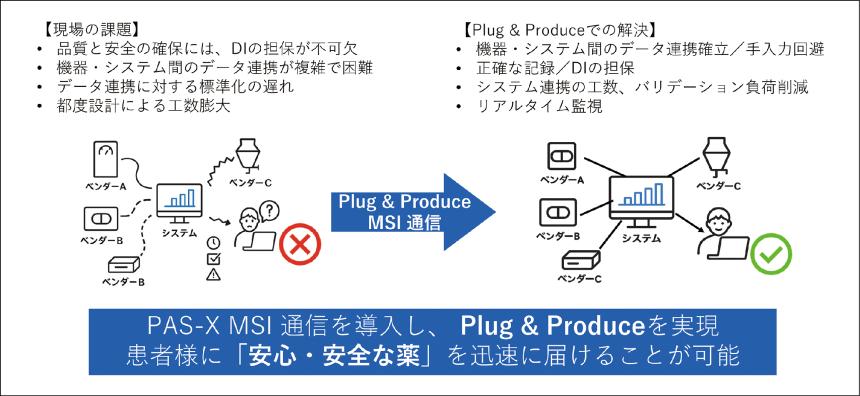

■Plug&Produceで機器間のデータを連携し

Pharma4.0の実現へ

2日目には、「Plug & Produceで切り拓くPharma 4.0の未来」と題されたショートプレゼンテーションが行われた。Pharma 4.0実現のためには、機器やシステム間のデータ連携が不可欠である。しかし、多くの医薬品製造現場では、異なるベンダーの機器が混在しているため、データ連携には、機器ごとの個別カスタマイズが必要となる。これにより多大な工数やコストがかかるだけでなく、バリデーション負荷も高くなることが課題となっている。

この問題を解決するのが、PAS-Xの「Plug & Produce」機能である。同機能は、ベンダーに依存しない標準化された連携基盤を提供し、機器とのスムーズなデータ連携を実現することでデジタル化の推進とバリデーション負荷の軽減の両立を可能にする。各種機器をシステムに接続するだけで自動的に識別され、必要な設定を行われるといった高度な自動化が実現できる。

なお、ケルバーのPlug & Produceは、ISPE(国際製薬技術協会)が提唱するPharma 4.0の枠組みに準拠したアプローチであり、国際的なベストプラクティスに基づいたデジタル化とバリデーション対応を可能にしている。

プレゼンテーション後に行われたデモでは、COPA-DATA社のSCADA/HMIシステム「zenon」から、製造施設内の各部屋の環境モニタリングデータを、MSI通信を通じてPAS-X MESで読み込む様子が示され、参加者の注目を集めた。

3日目のショートプレゼンテーションでは、バイオ医薬品のプロセス開発から商用生産までの流れを効率化するPAS-X MESとPAS-X Savvyによるトータルソリューションが紹介された。バイオプロセスを再現するプロセスモデルを用いた実験計画法(DoE)により、実験数を70%以上削減した事例やプロセスモデルを活用した品質管理戦略の構築例、商用生産における生産効率の最大化の事例などが示された。

これらは、バイオ医薬品製造をはじめとする新モダリティの製造において、品質と効率を両立するデジタルアプローチの有効性を示すものとなった。

■再生医療CDMOにおけるMES導入を支援

互いの強みを融合した協働事例

3日目には「先端がん研究フォーラム」として、帝人リジェネット株式会社の秋山佑介氏を迎え、ケルバー・ジャパンのMESコンサルタントの谷口奈々美氏と共同で、「再生医療等製品の製造所における電子記録の導入と将来展望」と題した講演を行った。

再生医療CDMO事業を展開する帝人リジェネットでは、2026年8月までのPAS-X MES稼働を目指し、再生医療等製品の受託製造における要求事項を考慮しながら、さまざまな検討を進めている。

秋山氏は、CDMOが受託するプロジェクトは、細胞種や開発ステージが案件ごとに異なるため、顧客や製品ごとにマスターバッチレコード(MBR)を個別に設計する必要がある点を課題として挙げた。

こうしたMBRの構築には高い専門性が求められ、製造プロセスとITシステムの双方に精通した人材が重要であると述べた。特に、CDMOには製造プロセスや製造設備に関する知識を有する人材やプロセスを深く理解する人材は多く在籍しているもののITシステムに精通した人材は不足がちであると指摘した。

そうした課題に対するソリューションとして、谷口氏はPAS-X MESのMBRデザイン機能を紹介した。使用する資材や機器、各種設定値・許容値などをパラメータ化してリスト化し、それらと製造指図のテンプレートを組み合わせることによって、柔軟かつ迅速にMBRを作成できる仕組みを説明した。

講演ではそのほかにも、製造工程全体をPAS-X MESでデジタル化することの効果やPAS-X Savvyを用いたデータの可視化・解析支援の事例も紹介された。

ケルバー・ジャパンには、ITシステムに精通した人材が多数在籍し、再生医療等製品製造におけるMBR作成の豊富な知見を有している。帝人リジェネットとの協働により、両社の知見が融合されることで、MBR構築のスピードと最適化が一層、加速されることが期待されている。

ケルバーは2025年、ISPE Gold Corporate Partnerとして、

Pharma4.0実現に向けた国際的ベストプラクティスに準拠し、

その推進に貢献している。

■お問い合わせ

ケルバー・ジャパン株式会社

〒104-0032 東京都中央区八丁堀1-11-12

TEL:03-6275-2347

E-mail:pharma.te.jpn@koerber.com

URL:https://www.koerber-pharma.jp