─AD─

Pharma4.0の実現に向けて

スマートファクトリー化をスムーズに進めるためのポイントとは?

ビジネスエンジニアリング

ビジネスエンジニアリング株式会社は2025年7月11日、東京ビッグサイトにて開催されたインターフェックスWeek東京/再生医療EXPO東京において出展社セミナーを行った。

ソリューション事業本部 デジタルライフサイエンス本部 副本部長の岡正弘氏が登壇し、「今こそ理解する! Pharma4.0スマートファクトリーへの挑戦」のタイトルで講演。Pharma4.0の実現に向けた取り組みの流れやスムーズに進めるためのポイントについて、基本的な内容も含めわかりやすく解説した。

■Pharma4.0の実現に必要なQbDアプローチ

「Pharma4.0」は、2017年にISPEから提唱された、医薬品製造におけるIndustry4.0のことである。製造プロセスのデジタル化や自動化を実現し、データを収集・活用するとともに、ICHガイドラインや各種規制などにも適合している状態を指す。

岡氏は、Pharma4.0の実現のためにはQuality by Disgn(QbD)の考え方に基づいて開発・製造を進める必要があるとし、その流れについて説明した。QbDでは、まず目標製品品質特性(QTPP)を定め、それを実現するための重要品質特性(CQA)を設定する。そして、CQAに影響を与える重要物質特性(CMA)、CMAに影響を与える重要プロセスパラメータ(CPP)を特定し、CQAが目標範囲内に収まるようにするためのCMA、CPPの範囲としてデザインスペースを構築する。運転中はProcess Analytical Technology(PAT)によってCMAをモニタリングし、デザインスペース内に収まるようにCPPを制御すればCQAが保たれ、QTTPが実現できているということになる。

こうしたQbDのアプローチを実行するためには、IT(システム)とOT(設備)の融合が必要である。岡氏はその最初の一歩として、プロセスデータをリアルタイムに収集できること、そして収集データとプロセスのマスタ・記録を管理するMES/LMSとを連携することを挙げた。さらに、Pharma4.0の実現のためには、リアルタイムで収集したデータを解析し、規格外となる予兆を検知し、規格外となる前にフィードバック/フィードフォワード制御アクションをとれる仕組み・運用設計が重要とした。また、将来的にはフィードバック/フィードフォワード制御を自動的に行う仕組みも期待できることを説明した。

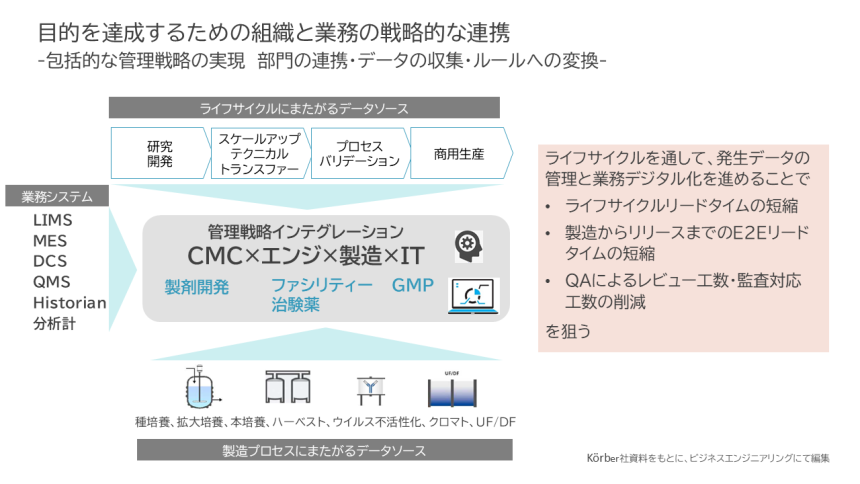

岡氏は、こうしたPharma4.0に向けた取り組みを進める目的について、ライフサイクルを通して発生するデータの管理と業務のデジタル化によって、上市までのスピードを速くすること、原薬製造から製品出荷までの期間を短縮すること、監査対応の工数を削減することなどを挙げた。そして、このような取り組みは、研究開発から商用生産といった製品ライフサイクルの全体に関わることから、スムーズに進めていくためには、「CMC部門、エンジニアリング部門、製造部門、IT部門が目的を理解して融合することが重要」と強調した(図1)。

■どんな技術をどのように導入していくのか

では、Pharma4.0に向けた取り組みとしては、具体的に何をどのように実施していけばよいのだろうか。岡氏はその進め方について、MESおよびLMSの導入、データ解析、デジタルツインの構築といった流れで説明した。

①MES

医薬品製造におけるMESは、製造記録の電子化、品質保証、製造記録の帳票出力、データインテグリティの確保といったことに対応できる機能を備えていることが求められる。こうした機能を有するMESを導入することによって、法規制に準拠することはもちろん、記録作業の省力化や作業手順の標準化、監査工数の削減など、生産性の向上にもつながるとした。

同社では、「PAS-X」(ケルバー社)と「BatchLine」(Factorytalk社)の2つのパッケージ製品を取り扱っている。この2製品について、岡氏は「両者の違いは守備範囲の違いです。下位のプロセスコントロールシステムと連動したオートメーションや、倉庫管理システムと連動した細やかな在庫管理をするのであればPAS-X、まずは簡易的なマスターバッチレコードでスピーディーに製造記録を電子化したい場合はBatchLineといったように、目的に応じて選択します」と説明した。

②LMS

LMSについては、同社が取り扱う「NuGenesis」(Waters社)を紹介。NuGenesisには、大きく分けて、ELN(電子実験ノート)とSDMS(Scientific Data Management System)の2つの機能がある。ELNは実験記録や試験記録を作成するもので、使用機器や試薬の管理もできるようになっている。SDMSは、メーカーに依存せず、複数の分析機器からデータを取り込むことができるシステムで、集約したデータをELNと連携できる。「NuGenesisを導入することで、実験関係のデータもデータインテグリティを確保した状態で記録・保管できます」(岡氏)。

③データ解析

データ解析については、同社の提供するデータマイニングシステムが紹介された。データマイニングシステムは、「収集分析」「自動検知」「詳細分析」の3つの主要機能から構成される。「収集分析」は、MES/LMSなどの外部システムからデータをリアルタイムで取り込む機能であり、そのデータのから異常を自動的に検知する機能が「自動検知」、異常に対して手を打つために原因を分析する機能が「詳細分析」である。講演では、固形製剤の製造において、製剤の有効成分量が安定しない原因を分析し、対策を講じた例が示された。

④デジタルツイン

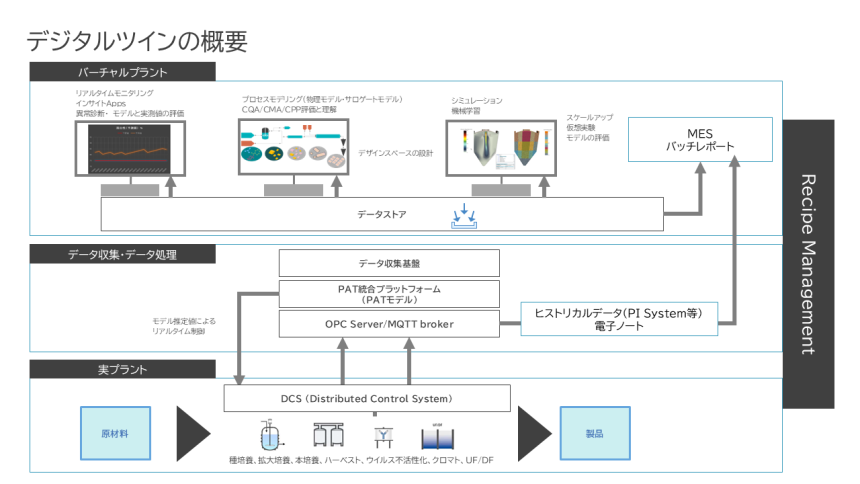

デジタルツインについては、図2を示しながら概要が説明された。「このような形で、実プラントからPATでリアルタイムに収集したデータを、デザインスペースのモデルを使ってシミュレーションすることで、次の工程のパラメータを制御します。このような流れのシステム構築を検討されているお客様もいらっしゃいます」と紹介し、「ここまでくればデジタルツインということができるのではないかと考えています」とした。

■円滑に進めるためのアジャイル型マネジメント

岡氏は、こうした取り組みを円滑に進めるためには、プログラムマネジメントも重要であるとした。

これまでに述べてきたMES/LMSの導入、データ解析、デジタルツインの構築といったことは、1つのプロジェクトで完結させることは難しく、個別のプロジェクトに分けられたうえで段階的に進められたり、同時並行で進められたりする。そうした状況においては、「各プロジェクトをマネジメントする立場とは別に、進行中のプロジェクトそれぞれの状況を把握し、どのように進めていくかを判断する、プログラムマネジメントを行う立場も必要になってくる」と岡氏は話す。そして、各プロジェクトを同時並行で、短時間で進めていくためには、組織形態も従来のトップダウン型ではなく、アジャイル型に変化させていくことを勧めた。

「アジャイル型では、進行中のプロジェクトを横断的につかさどるプログラムマネジメントのチームが存在し、重要な案件に関してはそこを経由することで各プロジェクトチーム同士がスムーズに連携することができます。もう1つ重要なのは、プログラムマネジメントのチームは管理するだけでなく、全体が今どのような状況にあるのか、そのときの目的やマイルストーン、ゴールなどを発信することです。メンバー全体でそうした情報が共有できていれば、各プロジェクトの担当者同士が直接やりとりをしてもうまくいきます。難しいことかもしれませんが、最近ではチャットツールなども普及し、そうしたことがやりやすくなってきています」(岡氏)。

同社では今回の講演で紹介されたソリューションに関わるエンジニアやコンサルタントなどが在籍するほか、プログラムマネジメントやロードマップ作成をどう進めるかといった相談にも対応できるメンバーをそろえている。講演の最後、岡氏は「Pharma4.0に向けたスマートファクトリー化で何かお困りごとがあればお気軽にご相談ください」と呼びかけた。

■お問い合わせ

ビジネスエンジニアリング株式会社 ソリューション事業本部

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-8-1 KDDI大手町ビル

TEL:03-3510-1622

URL:https://www.b-en-g.co.jp/jp/solution

お問合せはこちら