─AD─

次世代技術で実現するバイオ医薬品のコスト最適化と生産性向上

―連続培養の成功を支えるキーポイント

サーモフィッシャーサイエンティフィックライフテクノロジーズジャパン

バイオ医薬品の開発・製造は近年ますます多様化・高難度化が進み、少量多品種の生産ニーズが高まっている。市場で主流の抗体医薬品を見ても、バイスペシフィック抗体の台頭など、従来よりも培養・精製ともに難易度が高く、安定性に懸念がある製品が増加傾向にあり、高い柔軟性と効率をもたらす生産技術を活用し、いかに合理的なコストで生産するかという視点が必要になっているのが現状だ。

本稿ではこうした背景を踏まえ、サーモフィッシャーサイエンティフィックが提供するバイオ医薬品培養のソリューションについて、同社バイオプロダクション事業部の黒木健太郎氏、鎭西真理子氏、内田美帆氏の3人に話を聞いた。

■求められるのはコスト最適化と生産効率

サーモフィッシャーサイエンティフィックのバイオプロダクション事業部は、バイオ医薬品の開発・製造を行う製薬企業などを幅広くサポートし、「お客様のゴールをともに達成する」というビジョンを掲げている。内田氏は、「お客様が新しい薬や治療法を世に届ける支援をするのがわれわれの仕事で、細胞を培養して収率よく回収し、品質の高い状態で供給するための試薬や機器・ソリューションの提供がミッションです」と説明する。そして、冒頭に記したような昨今の市場環境変化に触れ、「開発スピードが向上して競争も激化する中で、良い製品を市場に届けるため、最適なコストでスピード感をもって生産することの重要性がますます高まっています」と指摘。「例えば培養工程では、シングルユース活用でのダウンタイム減少や、パーフュージョン培養を用いることによる設備投資の合理化や生産性向上への動きが活発化しています」と昨今のトレンドを俯瞰した。

■パーフュージョン培養がもたらすメリット

パーフュージョン培養とは、一定の速度で新鮮な培地を供給し、古い培地と生成物を連続的に除去・回収することで、長期間にわたり細胞を高密度で維持しつつ安定的な生成物の回収を可能とする手法だ。そのメリットを黒木氏は、「従来のバッチ培養/フェドバッチ培養は基本的に基礎培地から培養して最後に目的生成物を回収するため、複雑な抗体では培養中に品質を均一に保つことが難しいケースがあります。一方パーフュージョン培養は、連続的に新鮮な培地をつぎ足しつつ、同時に細胞を残しながら目的生成物を回収するため、品質を保持しながらの長期間培養が可能で、生産性が大幅に向上します。最近では生産培養のみならず前段階のN-1培養でも、短期間で高密度の培養を実現するために活用される例も増え、生産性向上によりコストを低減できる点も注目されています」と語り、これまでの課題を克服し得る新技術であることを示唆した。

■独自開発の専用培地で調製の手間を大幅削減

この手法の鍵を握る要素の1つが培地になるが、同社は顧客ニーズを踏まえ、独自にカタログ製品として『GibcoTM High-Intensity Perfusion CHO Medium』(以下、HIP培地)を開発した。黒木氏は、「従来はフェドバッチからパーフュージョン培養へと展開するうえで、長期間培養に耐え得る培地をつくるためにベース培地とフィード培地を混ぜるケースが多かったです。またカタログ製品としてパーフュージョン培養向けの培地が市場にはなかったことから、長期間培養を一剤でまかなうことをコンセプトに当社が開発し、2020年に発売したのがHIP培地になります」と開発経緯を語る。

HIP培地は完全化学合成、動物由来成分不含であることに加え、同社独自の顆粒技術「GibcoTM Advanced Granulation TechnologyTM(AGTTM)」が用いられていることも特長だ。これによってpH調整が不要になり、短時間での培地調製が可能になるという。「パーフュージョン培養は長期間培養するため、都度培地をつくり直すなどの手間がかかりますが、培地調製を簡素化することでそこにかける時間、ヒューマンリソース、コストを下げられることは大きなメリットです」と黒木氏は強調した。

■どのスケールでも同等の培養を実現するリアクター

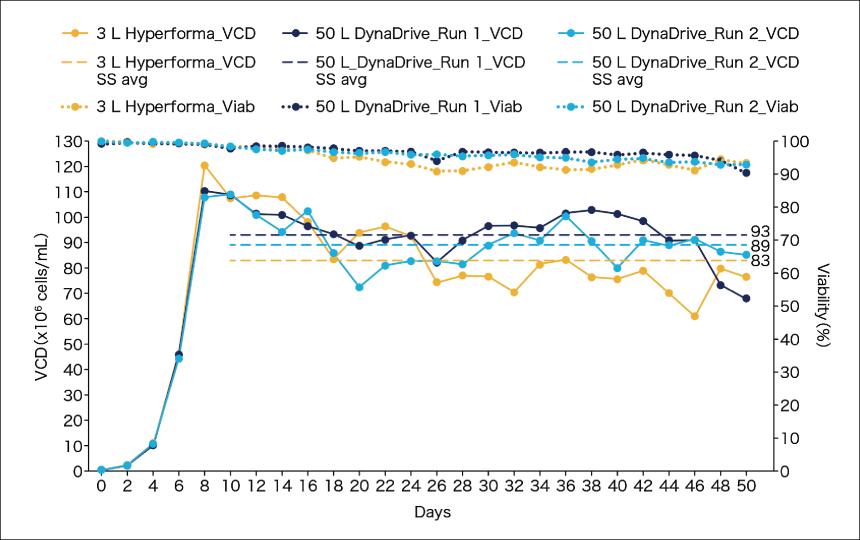

パーフュージョン培養では培養槽も重要になる。鎭西氏は、同社が提供するスケーラビリティに優れた『Thermo ScientificTM DynaDriveTMシングルユースバイオリアクター』(以下、DynaDrive)について紹介した。「シングルユースはバッチ切り替え時の時間短縮や洗浄/滅菌のコスト、環境負荷低減などで活用が主流になってきた一方、従来は異なるスケールで同等の性能を担保するのが困難という課題がありました。DynaDriveはこの点に着目し、50L、500L、3000L、5000Lというすべてのスケールで性能を均一にすることに注力し開発しています。通常50Lで培養条件を検討することが一般的ですが、他のどのスケールに移行しても同等の培養が可能なスケーラビリティが大きな特長です」と鎭西氏。実際に、HIP培地を用いたパーフュージョン培養を50LのDynaDriveと、3Lのガラスリアクターで実施した実験では、高密度での50日を超える長期間の培養ができており、細胞の生存率や増殖も他と同等の結果が得られている(図)。これはDynaDriveの優れたスケーラビリティと、撹拌効率や酸素供給能力、二酸化炭素除去能力の高さを示しているといえるだろう。

■扱いやすい5Lスケールもラインアップ

さらにDynaDriveは、主にスケールダウンモデルとしての活用を想定し、2025年7月から5Lのスケールも販売を開始した。「特にパーフュージョン培養では、50Lでの培養条件検討は培地調製に労力がかかりますし、コスト面でも負担が大きいと思います。そこでお客様からの要望に応える形で、ハンドリングもよく活用しやすい5Lをラインアップに加えました」(鎭西氏)。また、パーフュージョン培養を活用した連続生産ではオートメーションの要素も重要になるが、DynaDriveはバイオマスセンサーやラマン分光など多様なセンサーの組み込みが容易になっており、効率的な連続生産システムの構築が考慮されている点も、顧客目線で新たな価値を模索し続ける同社の姿勢の表れである。

■“グローバル市場”というゴールまで顧客とともに歩む

黒木氏、鎭西氏が語ったHIP培地とDynaDriveの特長について、内田氏は「培地もリアクターも、高密度での培養を念頭に置いていますので、パーフュージョン培養に限らず、フェドバッチでももちろんメリットを享受できます。新技術として連続培養が注目を集めていることもありますが、“高密度”という視点でトレンドを捉えると、当社の培地・装置はフェドバッチでもその利点を感じていただけると思います」と補足した。

そのうえで、「新たに5Lのリアクターが加わったことで、パーフュージョン培養をトライアル的に実施するニーズにも応えられるようになりました。大手の製薬企業様に限らず、バイオテック企業様などにとっても、5Lのリアクターでまずパーフュージョン培養を試し、有用性を確かめるハードルが下がりました。そして上市後の商用生産に移る際には、世界中の生産拠点に存在する、より大容量のDynaDriveで同等の培養を行うことができます。現在はどの企業様も、最終的なゴールとしてグローバル市場を見据えていると思いますが、そのための入口から出口までサポートする体制が整ったと考えています」と最後に内田氏はコメント。「お客様のゴールをともに達成する」という同社のビジョンが具現化されるための技術だということがうかがえた。

■詳しくは当社Webサイトをご覧ください: thermofisher.com/bioproduction

研究用または製造用にのみ使用できます。診断目的の使用、ヒトおよび動物への直接的な使用はできません。実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。 価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

標準販売条件はこちらをご覧ください。 thermofisher.com/jp-tc

■お問い合わせ

サーモフィッシャーサイエンティフィックライフテクノロジーズジャパン株式会社

お問い合わせはこちら

TEL:03-6872-6230

Email:JPbioproduction@thermofisher.com