─AD─

世界初!赤外線を用いた晶析技術で結晶形のつくり分けや未知結晶析出を実現

『有機化合物結晶探索サービス』をスタート

日本ガイシ

医薬品製造において結晶多形の予測・制御が重要課題となっている。過去には製造承認後に未知の結晶形が析出したために、新たな剤形での承認申請を余儀なくされた事例もあった。

2024年5月22日より配信された「PHARM TECH JAPAN ONLINE」WEBセミナーに登壇した日本ガイシ株式会社の製造技術統括部 CAE推進グループ マネージャーの近藤良夫氏は、セラミック材料技術や焼成加工技術に強みを持つ同社がこれまで培ってきた技術力を結集し、赤外線波長制御技術による精密乾燥を実現させ、2024年4月よりスタートさせた世界初の『赤外線を用いた有機化合物結晶探索サービス』について紹介した。

■「熱ではなく光で乾燥」がコンセプト

波長780nm~10μm程度の目に見えない光が赤外線である。同社では約10年前、被乾燥物の乾燥を熱ではなく光で乾燥するというコンセプトのもと、赤外線を使って効率的かつ均一に乾燥させることに成功し、波長制御ヒータ加熱装置として商品化した。この装置は、業界に先駆けて「特定波長の赤外線」という概念を導入し、低温環境下での乾燥プロセスを実現した。基材への熱ダメージを抑えて赤外線導入のフィールドを拡大するとともに、塗布膜面の平滑化といった付加価値を見いだすだけでなく、水系溶媒乾燥にも適しており、有機溶媒から水系溶媒への転換検討なども可能にした。

今回、提供を開始した『有機化合物結晶探索サービス』は、この波長制御ヒータ加熱装置をさらに発展させたもので、最先端の光制御技術を導入して、波長制御性を一層高め、有機化合物の特定官能基を選択的に振動励起可能な波長幅での安定的な放射が可能になった。

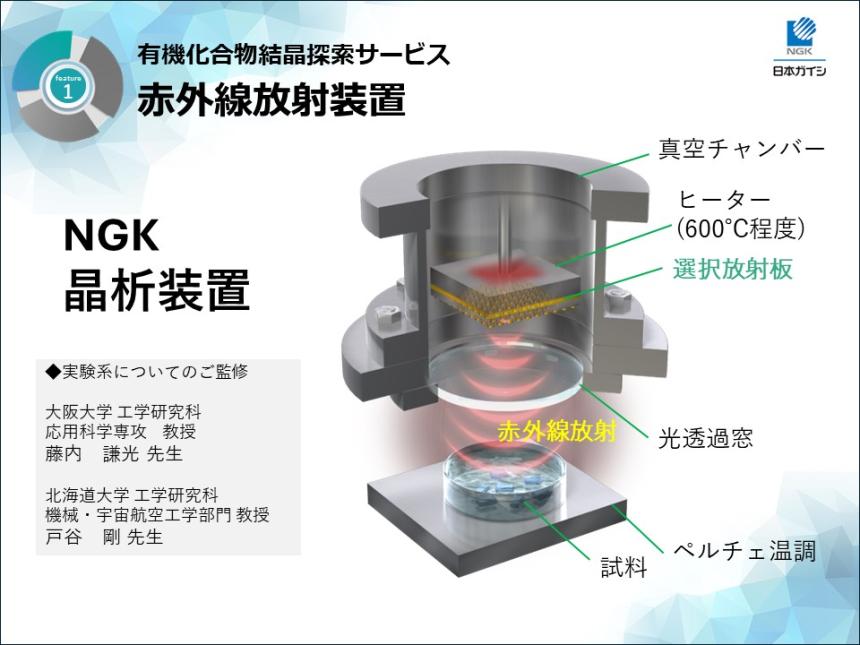

システムの心臓部ともいえる赤外線放射装置(図1)の真空チャンバー内に設置された選択放射板から特定波長の赤外線を照射しながら、(目的物質を任意の溶媒に溶解させた)試料中の溶媒を乾燥させることで結晶を析出させる。

「結晶は分子間の結合によって形成され、その結合は化合物の官能基を介して行われます。官能基は特定の周期で振動し、その周期と合致する波長の赤外線は振動を活性化させます。わが社のシステムは、特定波長赤外線の選択的照射によって所定官能基の振動を活性化して、分子間の結合に影響を与えることで、結晶多形析出の自由度を高める効果があると考えています」(近藤氏)。

■新規結晶形の発見、結晶つくり分けを可能に

従来型のセラミックヒーターの場合、波長と放射強度のスペクトル形はほぼ温度依存であり、波長選択性が希薄であるため、赤外線(熱ふく射)の波長制御は困難を極めていた。しかし、光の波長以下の微細構造を持つ人工材料「メタマテリアル」の一種で、3層積層構造を有する「M-I-M」構造を導入した選択放射板を採用することで、赤外線の精密な波長制御を実現したという。具体的には、放射板最表層部に形成された金属パターン(ドット)の径を小さくすることで3.0μm、大きくすることで9.0μmというように、微細構造の設計寸法によって赤外線の波長を制御する。

また、官能基は固有の吸収帯を持つことが知られているが、カルボニル基をもつアセトンを例にすると、カルボニル基の吸収帯5.7~6.0μmに選択放射域の幅を合わせた狭帯域の放射を用いることで、水素結合周囲官能基のみの選択励起を促す。また、放射波長の選択により、試料過昇温も防止することができる。

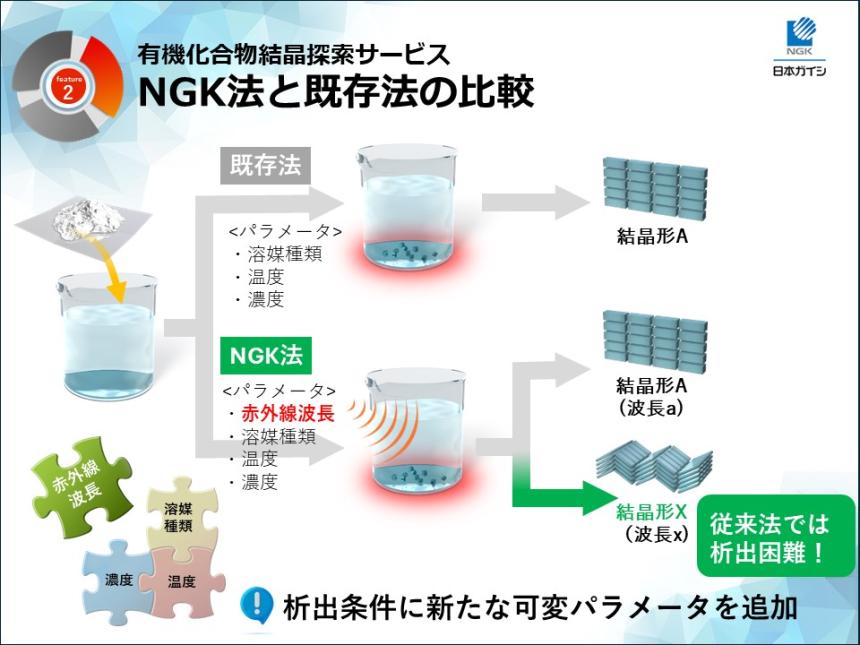

既存法と開発した手法であるNGK法の比較を図2に示す。既存法では、結晶形Aが優先的に得られているとした場合に、析出条件のパラメータに赤外線波長を新たに加えることで、従来法では析出困難だった結晶形Xの析出可能性が高まることが考えられる。実際に、NGK法によって複数の物質において、従来では報告されていなかった結晶形が見いだされているが、その傾向と赤外線波長との関連性など、メカニズムの詳細についてはまだ仮説段階の部分も多く、鋭意検討調査中である。

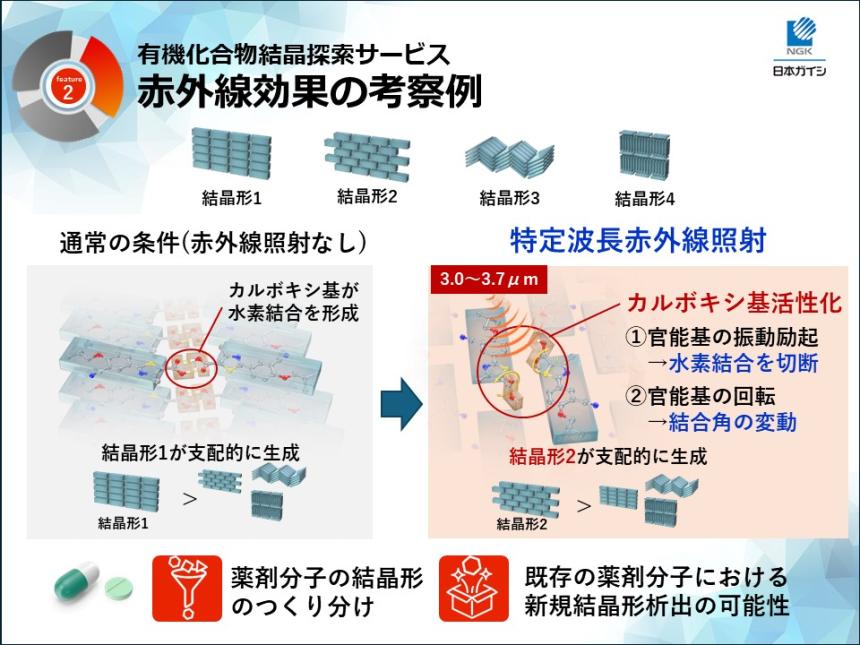

「図3に示すように、カルボキシ基同士が水素結合を形成することが起点となって、結晶が生成されることがあります。ここで、特定波長の赤外線によってカルボキシ基(水素結合周囲の官能基)を振動励起させると、水素結合の切断や官能基の回転が促されて、分子間の結合形態が変化し、さらに、析出する結晶形も変化することが考えられます。今後、こうしたデータを多く取得することで、薬剤分子の結晶探索容易化につなげていきたいと思います」と近藤氏は成果を発表した。

■結晶形予測ソフトで評価体制を強化へ

同社では、有機化合物結晶探索サービスのさらなる向上を目指して、化合物の結晶析出プロセスを明確にする独自の結晶形予測ソフトの開発にも取り組んでいる。これは、赤外線放射エネルギーおよび、それを用いた乾燥プロセスの非定常解析が可能な独自のソフトを進化させたもので、特定の結晶形が析出する条件(プロセス)を予測することにフォーカスした点が特長である。

今回提供をスタートさせた結晶作成・評価体制の業務フローは、依頼サンプルの基礎データ取得(類似物質比較、FT-IRや溶解度などの各種分析)→指定条件でのサンプル作製→XRD・DSC分析などのサンプル評価→結果報告書提出、という流れである。ソフトによる条件予測は、2025年度から本格的に業務に組み入れる予定である。

「わが社のサービスによって、結晶探索に新たな可能性を切り開いていきたいと思っています。また、できるだけ多様な結晶形を商品化前に把握することで、強固な特許網の構築にもつながるだけでなく、トラブルを未然に回避することも可能です。価値ある未知の結晶形の発見ができればとても素晴らしいことです。わが社の開発した一連の探索サービスを、ぜひ、医薬品研究の効率化につなげて欲しいと思っています」として講演を終えた。

■お問い合わせ

日本ガイシ株式会社 NV推進本部 ライフサイエンス部

〒467-8530 名古屋市瑞穂区須田町2-56

E-mail:NGK-kessyou@ngk.co.jp

URL:https://www.ngk.co.jp/product/crystalsearch.html

お問い合わせはこちら