GMP e-learning開講にあたり

近年、医薬品医療機器等法違反事例として、意図的、組織的なデータ偽造を行った「不正」やデータの信頼性を揺るがす「不備」が報告されています。製造業者等の役員の法令遵守の意識の欠如や、法令遵守に関する体制が構築されていないことが原因の1つとされています。また、これらの企業に対する外部調査報告書では、出荷試験等で規格不適合結果(OOS)となった製造ロットを、手順に反する不適正な措置を講じて再試験し適合結果を得て出荷したり、実施すべき安定性モニタリングの多くが計画どおり実施されず、また実施された試験での規格不適合結果が処理されずに放置されていたことなどが報告されています。これらの背景には生産数量・生産品目数が急増したことで、人員や設備が整っていないひっ迫した状態での生産活動が常態化していたこともあったとされています。

2021年8月に施行された改正GMP省令では①承認事項の徹底遵守、②医薬品品質システム(PQS)の導入、③データの信頼性確保、などが取り込まれました。これによって製薬企業には、品質リスクマネジメントを活用し、知識を管理しながら実効性のあるPQSを運用していくことが求められます。そして、PQS構築の基盤となるデータの信頼性確保のためにも品質文化を醸成させる必要があります。言い換えれば、品質文化の醸成に失敗すると、今回の医薬品医療機器等法違反のように世間を騒がせる事件へ発展し、信頼を失墜してしまうことになります。このようなことを起こさないためにも経営者、従業員ともに適切な教育・訓練が非常に重要になります。

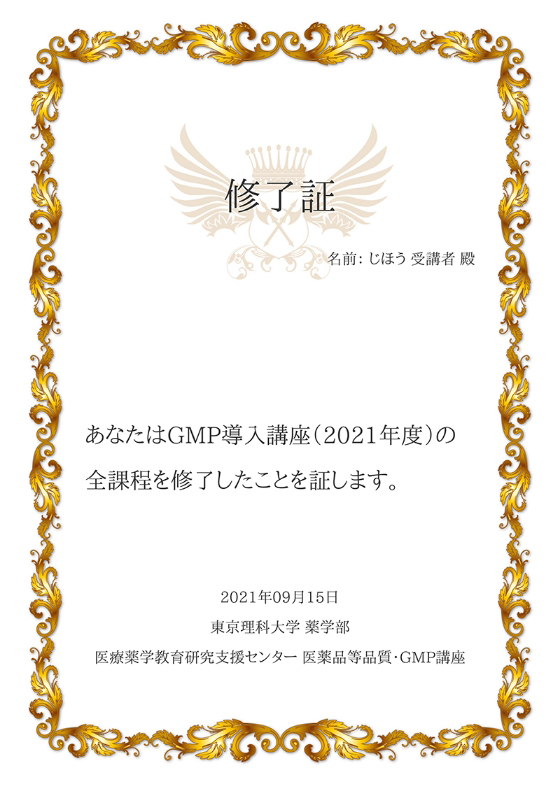

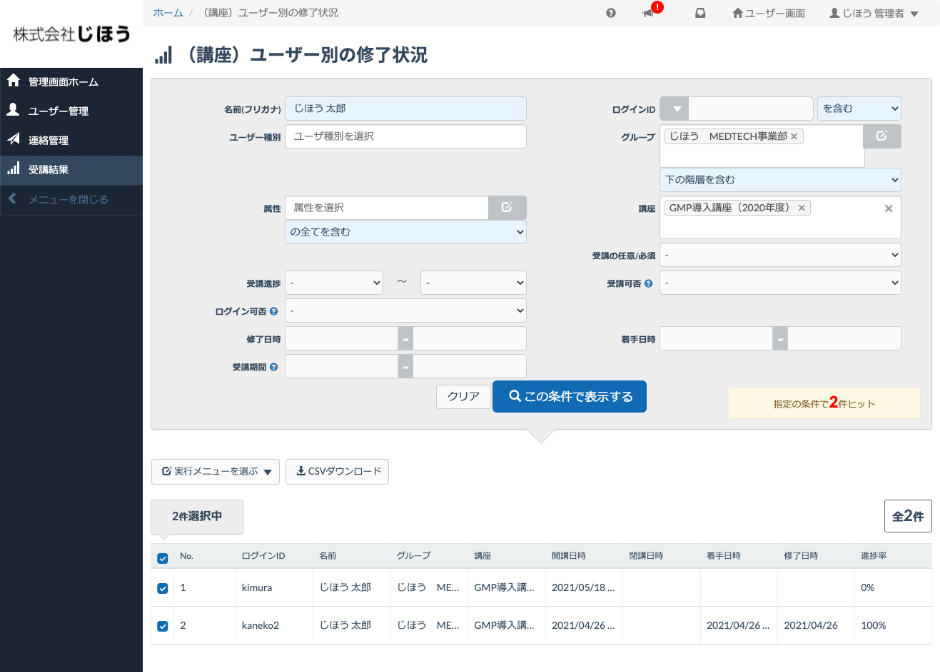

東京理科大学薬学部 医療薬学教育研究支援センター 医薬品等品質・GMP講座は、医薬品等の品質・GMPに関する教育および研究活動を通じて産・官の連携強化のサポートを行い、①高品質の医薬品等の流通、②効率的な革新的生産技術等の適用、③適切かつ効率的な品質関連規制の運用に貢献することを目的として2020年7月に設置されました。その研究成果の1つとして、適切なGMPの運用を目指す効果的なトレーニングツールとしてGMPのe-learningのコンテンツを作成しました。

e-learningのコンセプトは、以下のとおりです。

- ルール、サイエンス、スピリッツの3つを意識した構成

- 対象者別に「GMP導入講座」「GMP基礎講座」「GMP実践講座」のほか、各種専門講座を用意

- 1講座10~15分の集中型

今一度、GMPの原点に戻っていただき、ルール、サイエンス、スピリッツの3つの視点からGMP教育訓練を見直してみませんか。2021年8月より施行された改正医薬品医療機器等法でも企業全体のコンプライアンス意識の向上が求められます。改正GMP省令が求める医薬品品質システムの浸透、品質文化の醸成など適切なGMP運用のための新しい教育を付加し、関連するすべての経営者、従業員に周知しなければなりません。

医薬品は生命関連製品です。医薬品に携わる方は常に「あなたが製造した医薬品をあなた自身やあなたの家族に自信をもって使用することができますか?」。このことについていつも考えていただきたいです。

本e-learningを活用していただき、GMP教育を再度見つめなおすきっかけにしていただけましたら本望です。

2021年8月

東京理科大学薬学部 医療薬学教育研究支援センター 医薬品等品質・GMP講座

教授 櫻井 信豪